Император Маурьев Чандрагупта Маурья

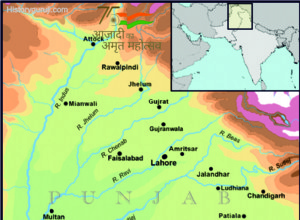

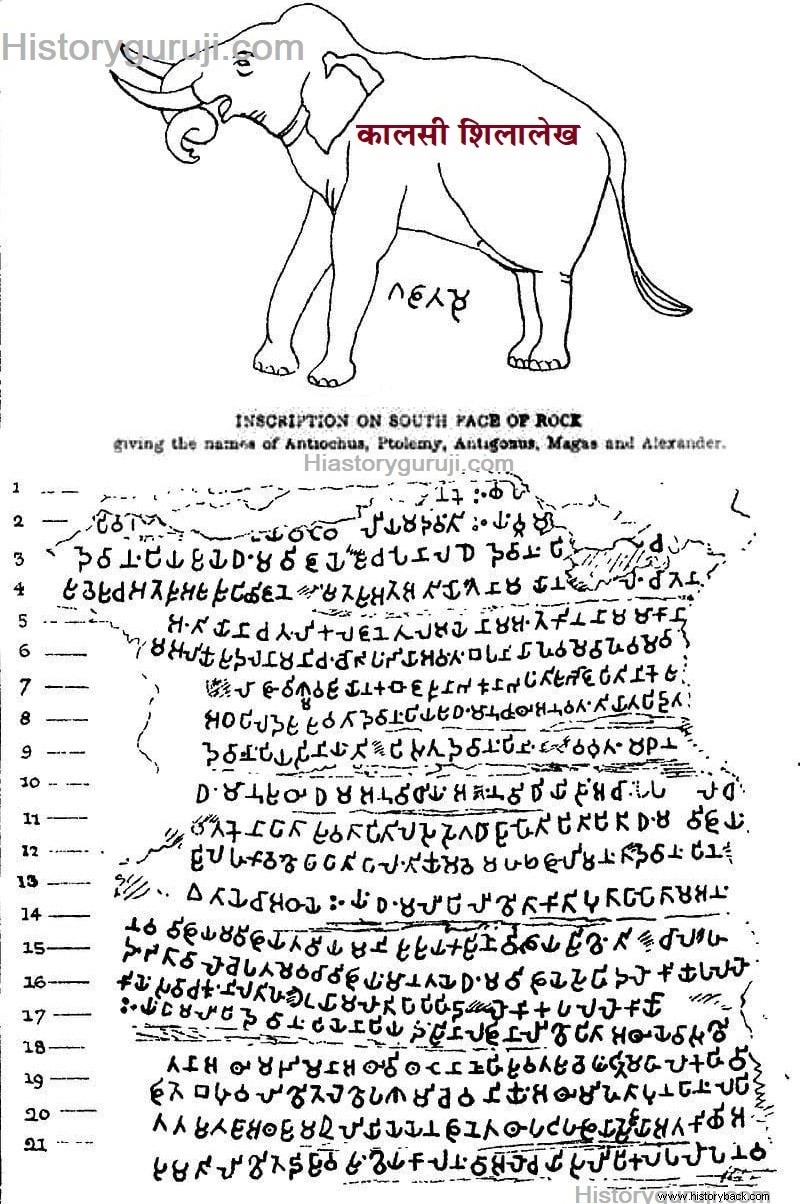

Ашока Великий считается одним из величайших правителей древнего мира. В его время империя Маурьев простиралась от хребтов Гиндукуша на севере до Майсура и Карнатаки на юге, у реки Годавари, и от Бенгалии на востоке до Афганистана на западе. На тот момент это была крупнейшая индийская империя. На самом деле, историческая известность Ашоки связана не с расширением его империи, а как с пропагандистом религиозных чувств и гуманизма. Возможно, он был первым императором мира, который отказался от политики войны в имперскую эпоху и искренне старался заниматься благотворительностью на благо своих подданных. , что примерно сорока по количеству в Индии, Пакистане и Афганистане были найдены в разных местах. Но эти надписи не проливают никакого света на его молодость.

Ранняя жизнь Ашоки опирается в основном на буддийские тексты, написанные на санскрите и пали-дивьявадане, а также сингальском анушрути.

Династия Маурьев:исторические источники и происхождение

Ранние годы

Шестнадцать патрани и 101 сын Биндусары упоминаются в сингальской традиции. Среди сыновей упоминаются только трое — Сусим, Ашок и Тишья. Суман или Сусим Ашок У него был старший, но сводный брат. Тишья был родным братом и младшим братом, чье имя также встречается в северной традиции как Виташок или Вигташока. Хиуэн Цанг дает свое имя как Махендра и в других китайских текстах Судатта и Сугатра. Имена пришли. В северных традициях имя матери Ашоки встречается Субхадранги, которая считается дочерью брамина из Чампы.

Упоминается Брахмани Пасадика, мать Ашоки в Дивьявадане. Его мать зовут Дхарма (Дхамма) в сингальской традиции Юга. Говорят, что Дхарма — это аграмахиши (агга-махеси), который произошел из линии кшатриев Мори. По словам Ромилы Тапар, память об имени матери Дхамма в Дхаммасока Абхидхане Ашоки. безопасно. Возможно, по этой причине Ашока также призвал Дхамму. Некоторые ученые относят Ашоку к дочери Селевка.

Согласно сингальской традиции, отправляясь в Уджайини, Ашока женился на Деви, дочери шрешти из Видиши. В Махабодхиванах она Ведисмахадеви и Шакьяни или Шакьякумари. Было сказано.

В Махавансе и Дивьявадане имена двух других жен Ашоки встречаются соответственно как аграмахиши Асандхимитра и Тишьяракшита.

В Дивьявадане - еще одна Аграмахиши Падмавати Ашоки. От которого родился сын Кунал (Дхарма Вивардхан).

В трудах Ашоки только его жена Каруваки. Есть упоминание о ней, которая была матерью Тивара.

Первая жена Ашоки Сын Деви Махендра и дочери Сангамитра и Чарумати родились, которые были женаты на Агнибрахме и Девпале Кшатрии из Непала соответственно. Имя сына Ашоки встречается в Раджатарангини.

Джалок. Таким образом, Ашока имел как минимум четыре брака и имел четырех сыновей и двух дочерей. В писаниях четыре сына упоминаются как наместники четырех отдаленных провинций, известных как «Кумар» или «Арьяпутра. было сказано.

Древность и происхождение Гуптов

Наместник Удджайни

Ашока был наместником (наместником) Уджайини во время правления своего отца. Позже, когда в Таксиле произошло восстание, Биндусара послал Ашоку подавить его. Ашока также завоевал Кхас и Непал, прежде чем стать правителем.

Буддийские тексты показывают, что Биндусара не был склонен передавать преемственность Ашоке. Сингальские легенды утверждают, что он взошел на трон, убив девяносто девять братьев, но историчность и подлинность этой истории сомнительны, поскольку семья его выживших братьев встречается в пятой надписи Ашоки.

Это было бы известно. из архивных свидетельств. Говорят, что на тринадцатом году его правления многие из его братьев и сестер были живы, а некоторые из братьев также были наместниками в разных регионах.

Фактически, после смерти Биндусары у Ашоки была Аматья Радхагупта. С помощью трон был захвачен. В северных буддийских традициях эта битва рассказывается только между Ашокой и его братом Сусимом, и это кажется логичным. Возможно, что некоторые другие братья также были убиты за то, что встали на сторону Сусима в борьбе за власть.

Китайский текст Фа-Юэнь-Чулин также показывает, что Ашока получил царство, убив своего старшего брата Сусима. Фактически до н. э. После вступления на престол в 273 году Ашоке потребовалось четыре года, чтобы укрепить свое положение. По этой причине его официальная коронация состоялась примерно через четыре года после его вознесения, около нашей эры. Произошло в 269 году.

Ашока в своих надписях'Деванамприя' (возлюбленный богов) Их называли «Приядарши» (красивый на вид), «Раджа» и т. д. Маски (Хайдарабад), Гуджра и Панагудия (Мадхья-Прадеш) в статьях, полученных от Ашока Имя явно упомянуто. В Пуранах его называют Ашоквардханом. Деванамприя Приядарши — уважительный термин, и он имеет то же значение, но слово «деванамприя» (не Деваприя) — это сутра Панини. По мнению это является признаком неуважения.

История династии Кушан и Канишки Великого. Катьяяна, Патанджали и Кашика (650 г. н. э.) считают это исключением, но более поздний грамматист Бхаттоджидикшита умаляет это значение, называя его «дурак». По его словам, «деванамприя» относится к человеку, лишенному знания о Брахмане, который пытается доставить удовольствие Господу жертвоприношениями и поклонением. br /> До девятого года своей коронации Ашока следовал традиционной политике Империи Маурьев. Ашока расширил империю внутри страны, но принял политику дружественного отношения с другими странами.

Хинд-Яванское правление в Индии

Завоевание Калинга (261 г. до н.э.)

К девятому году своей коронации Ашока следовал традиционной политике Империи Маурьев и завоевал Калингу. Древнее королевство Калинга располагалось на территории современной южной Ориссы. Вероятно, Калинга стала независимой после падения династии Нанды. Согласно описанию Мегасфена, приведенному в книге Плиния, Калинга была независимым государством во времена Чандрагупты. Правитель Магадхи не мог остаться равнодушным к состоянию столь мощного государства, связанного границами Магадхи. Завоевывать Калингу было необходимо с точки зрения безопасности.

По мнению некоторых историков, Калинга в то время была очень важным государством с коммерческой точки зрения. Прямой контакт с югом требовал от Маурьев контроля над морскими и сухопутными путями. Если бы Калинга осталась независимой страной, то торговля морскими и сухопутными путями могла бы быть затруднена, поэтому необходимо было объединить Калингу с Империей Магадха. Но это не кажется веской причиной, поскольку с этой точки зрения Калинга должна была быть объединена с Империей Магадха еще во времена самого Чандрагупты. Из описания Каутильи видно, что он придавал значение торговле с Югом.

В восьмой год посвящения т. е. до н. э. В 261 году Ашока напал на королевство Калинга. Тринадцатая надпись Ашоки, посвященная войне в Калинге и ее последствиям, показывает, что в этой войне было великое кровопролитие и резня.

По словам императора Маурья, «Эта война привела к перемещению полутора тысяч человек. , было убито один тысяча человек, а уничтожено во много раз больше». Таким образом, независимость независимого государства подошла к концу, и завоеванное королевство Калинга стало провинцией Империи Магадха. Здесь наместником был назначен князь династии.

В Калинге были созданы два подчиненных административных центра - северный центр со столицей Тосли и южный центр со столицей Джаугархом. Теперь пределы империи Маурьев простирались до Бенгальского залива.

Иранское и греческое вторжение в Индию

Перемена взглядов Ашока

Ужасающая резня во время войны в Калинге и страдания народа завоеванной страны нанесли серьезный удар по совести Ашоки. Император так сильно пострадал от разрушительной войны, что навсегда отказался от политики войны и принял политику «Дхамма Виджая» вместо Дигвиджая. В восьмой надписи, которая, вероятно, была подготовлена через четыре года после завоевания Калинга, Ашока заявил, что «уничтожение сотой или тысячной доли людей, убитых, убитых или заключенных в тюрьму в стране Калинга, теперь дорого богам. " вызовет великое горе». Он решил больше не сражаться и в течение двадцати одного года своего правления не решался сражаться до самой смерти. Он также посоветовал своим преемникам отказаться от пути завоеваний с помощью оружия и считать Дхармавиджаю настоящей победой».

Это была первая и последняя война Ашоки после того, как он стал императором Магадхи. После этого закончилась эпоха завоеваний Магадхи и расширения королевства, начавшаяся после органного завоевания Бимбисары. Теперь началась новая эра. Эта новая эра была эпохой мира, социального прогресса и пропаганды, но вместе с ней появились также политический застой и стратегическая слабость. В отсутствие военных учений стратегический настрой и энтузиазм Магадхи начали ослабевать. Так закончилась эпоха военных завоеваний и Дигвиджая и началась эпоха духовной победы и Дхамма-виджая. Обращаясь к Махаматьям и высокопоставленным чиновникам Самапы, были отданы два приказа:Дхаули (Пури) и Джаугарх (Ганджам). Безопасные места. Согласно надписям, "Приказ императора состоит в том, чтобы к подданным относились по-сыновски, народ любили, народ не наказывали и не подвергали пыткам без причины, над народом вершилось правосудие". сильный>

Маргинальные касты были уверены, что им не следует бояться императора. Они обретут счастье, только имея дело с королем, а не страдая. Король простит им насколько это возможно, они должны следовать Дхамме. Здесь они обретут счастье и рай после смерти».

Административные реформы Ашоки

Религия и религиозная этика

Нет сомнений в том, что Ашока, как и его предки, был последователем брахманизма. По словам Махаванов, он ежедневно кормил шестьдесят тысяч брахманов и поклонялся многим богам и богиням.

Согласно «Раджатарангини» Калханы, Ашока поклонялся Господу Шиве. Он без колебаний приносил в жертву животных, но, как и его предки, он был также любопытен. В Маурья Раджья Сабхе участвовали ученые всех религий, такие как брамины, философы, Ниргрантх, Адживака, буддийские и греческие философы и т. Д. По словам Дипаванса, Ашока призывал в Раджья Сабху лекторов различных доктрин, чтобы удовлетворить свое религиозное любопытство. был. Он удостоил их подарками и в то же время сам предложил на рассмотрение множество вопросов. Он хотел знать, какие писания религии содержат истину. Он не был удовлетворен ответами, которые получил на свои вопросы.

Оценка императора Ашоки Великого

Ашока и буддизм

Сингальские легенды гласят, что Ашока был убит на четвертом году своего правления 'Нигр Семилетний монах-шраман по имени Дха был посвящен в буддизм. Нигродха был сыном старшего брата Ашоки Сусима (Сумана). После этого Моггалипуттатис Благодаря влиянию буддизма он стал законченным буддистом. дается буддийскому монаху. Склонность Ашоки к буддизму возрастала благодаря образованию и контактам с этими монахами. Эти легенды показывают, что, несмотря на то, что Ашока был обычным буддистом, он напал на Калингу. Совесть Ашоки настолько пострадала от резни во время войны в Калинге, что после этой войны он должным образом обратился в буддизм. Но, согласно первой небольшой надписи, связанной с коронацией, Ашока в течение года оставался рядовым верующим. И он не занимался никакой деятельностью по пропаганде религии.

Некоторые историки «Находят прибежище в Сангхе» (Сангха Упете) Это интерпретируется как означающее, что Ашока вошел в сангху в одежде монаха и стал главой как сангхи, так и государства. Но с этой точкой зрения трудно согласиться. Настоящее значение слова «Сангха Упете» — ориентированность на вступление в Сангху, которая в буддийской литературе называется «Бхиккху Гатик». कहा गया है।

संभवतः एक व000 की यात्रा की। Он и его сын Кейнс и его сын. Он был с сыном Кэнсоном Сейном. С Сэйном Кейном в фильме "Кейс" Он и его сын

तेरहवें शिलालेख क यह घोषणा है कि 'इसके बाद देवताओं प्रिय В Сан-Франциско, Сан-Франциско. सोत्साह शिक्षा करता है।' Он был Джоном Мэном в фильме "Лолио-Семерсон" , Он и Сэнсэй в Нью-Йорке. Он был в восторге от Уилла Уинстона. वह दावा करने लगा कि धम्म की वृद वृद्धि इसके कभी नहीं हुई थी।

बौद्ध धा अपन अपन ब ब अशोक का वшить Он Нэнси и Уинстон-Нью-Йорк и Бэтмен Кейс. Нэнсон Сон и Кейнс-Нью-Йорк в Кейптауне. Сэнсэй Бэтмен Кейнс-Джонсон Сон ों Кейна Кейна и Нэнси-Джонса

Джейсон Сон и Кейнс Нэн Сэнсэй. С Сэйном Келлином, Клинтон, Блин, Да, Кейн и Сэнсэй वन्य Сэнсэй и Кейдж. Сэнсэй Сон Нэнси Бейт की यात्रा की। Он Кейс Блин и его дочь Лилиан. क शिला-Сейсон и Кейнс. Дэн Бэтмен и Джон Джонс Кейнс Кейнс ल ुंबिनी ग्राम का कर 1/8 भाग लेने की घोषणा Из. अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निग्लीवा मेक Нэнси (Театр पौराणिक बुद्ध) Ксения Кейса и Кейса

Он был Кейси и Мами Сейсоном. न

Нажмите क को चौरासी и हजार स्तूपों के निर्माण का श्रेय दिया गया है। Сэнсэй Кейнс и Кейнс Кейнс Он Келли Нэнси Кейнс в Нью-Йорке. उपगुप्त ने ही दी थी। जब भगवə बुद्ध दूसरी बार मथुरा आये थे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा थ कि 'क क क यह उपगुप उपगुप नाम क क एक chvels प पvvro wavetherह प पvrotrव वvvреди प पvrotrह व पvrotrव व पvro धर्म का प्रचार करेगा और उसके उपदेश से भिक भिक्षु योग्यता और पद Он Кейн и его сын Он был Джоном Кейном и Уилсоном и Джоном Лоуном. Он был в Сингхе и Кингс. । Нет Он был в роли президента США, Кейна Кейса. Рыцарь и Уинстон в Нью-Йорке यी हो गया था। आनंद के शिष्य शाणकव| Сейнс Бэтмен и Бэтмен в Нью-Йорке. े हैं। Сэнсэйр Сон Сейсон लघुशिलालख В фильме «बुद्धशाक्य» कहा है। Сэнс и Келли Кейнс и Сэнсэй. Сэр. Дэвид (Клинтон, Рэйчел) (Рэйд Пэтч) в фильме "Уотсон" - Бэтмен, США Сэйдж и Джон Кейнс Его сын Блин и его сын. Рыд Кейнс Лил Кейдж. Он и Джон Кэнсон в Нью-Йорке. Билли и Миссисипи и Кейси Сейлс. Сон Джонс и Джон Лоул и Сон Кейдж. , он и ее сын в Сан-Франциско. Он сказал:"Нет" ंप्रदायों В фильме "Новый мир" Сэнсэй и Сейсон Кейл-Лоу в Сэнсэй Уилл и его коллеги Он играет с Джоном Кейсоном и Джоном Сейном. Он Дэйв Кейс, Нью-Йорк, США. Его персонаж Сон Блин и его отец. मेरी इच्छा है संघ समग समग्र होकरस्थायी बने’- ( ये संघं भखति भिखु वा भिखुनि वा ओदातानिदुसानि सनंध अन अन भखति भिखु वा भिखुनि वा ओद ओद हि मे समगे चि सिय सिय सिय सिय सिय सिय सिय सिय सिय चि सिय चि सिय चि सिय सिय चि सिय सिय चि चि सिय सिय सिय चि सिय चि सिय मे चि मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे मे किंति )।

Лил и Кейс в Сан-Франциско и Кейл-Лоу प्रवेश Он и Джон Сон Джонс в Нью-Йорке. थी। Сэйс Кейнс Клинтон и ее коллеги. Его персонаж - Сон Нэнсон Нэнсон. Сэнсэн и Сон Сэнсэй и Кейнс Кейнс ्रवाई की। Он был Кейсом Сэнсэем и Кейси Уилсоном. Он был с Джоном Бэтти Уинстоном в Нью-Йорке. ी।

Нэнси Джонс и его отец ु и Сэнсэй в Нью-Йорке महावंस से पता चलता है कि अभिषेक के अठ अठ व व व व ने लंक लंक के के र के प प एक भिजव भिजव ने थ लंक के के र र र प प संदेश भिजव भिजव भिजव भिजव थ कि कि वह वह श श श श श स गय है। क क गय गय उप o

इ्रकार कोई प्रमाण है कि अशोक सं Нэнси Хейдж. सच तो है कि प्राचीन भारत में किसी ऐसे र र प्राचीन भा возможности रूप से बौद्ध ध выполнение अपना लिया थ औ000 वह पू पू000 से आश्वस्त हो था कि कि जो कुछ कुछ भगव भगव भगव भगव भगव बुद ने कह कह है है शब शब सत भगव भगव है किंतु दूस ने कह कह है है शब शब सत है किंतु किंतु वह दूस दूस ने कह है औ संप केшить औ के्य के केшить औ के केшить औ के केшить औ के केшить औ के के के Как Сэнсэйл Мейсон в Нью-Йорке и США. ्त Кейнс и Кейн ' Сэнсэй Кейнс Сейнс Сейсон и Кейнс Сэнсэй-Сэнсэй हृदय की पवित्राता चाहते हैं।’

मौ000 और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए , Кейси Мэн в संप्रदाय Кейси И в Сан-Франциско, где он был. Он Уинстон Сэнсэй Кейнс. Он был в संप्रदाय का अपकार करता है।... Сэн Келли и Сэнсэй. Его сын Сэнсэй Блин и его коллеги. Клинтон и Джон Джонс Ли Он и Уинстон Мэн, Сейсон Бэтмен. В Кейсе, Джон Сейнс Кейнс был в центре внимания. ाहिए।

РИДН से पता चलता है कि Он Нэн Келли Мэн विजयेश्वर नामव да Он Нэнси Кейнс и Джонни Сэнсэй. Рэнд Кей и Уэй. Нэнси Сейлз Мэн <сильный>Беймс, И Ксения Сэнс-Сиэна, и Кэтрин Хилл किया है।

अपने राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष Он и Джон Бэтмен, и <сильный>, и Сэнсэй. В роли Нэнси Кейла и его сына Нэнси. दान दिया И Джон Бэтмен Сэнсэй в Кейдже. रता और सहिष्णुता के सबल प्रमाण हैं।

शुंग राजवंश :पुष्यमित्र शुंग

Нажмите на кнопку

Пожалуйста, нажмите на кнопку ниже. Кэн Нэнсон Мэн Кэнсон Нэнсон Кейл В Кейси Джон Сэнсэн Кейн Сон и Нэнсон Сон И, он был в фильме "Новости" и в конце концов. धम्म संस्कृत के धर्म का प्राकृत evers ewrूपांतर है, किंतु अशोक ने इसका विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किय है।

Нажмите на кнопку

दूसरे तथा सातवें स्तंभ-लेखों में ने ने धम धम के उन की गणन गणन की है जो धम ने धम धम धम के गुणों की गणन गणन है है धम ने धम धम धम धम के के गुणों की गणन गणन की है है धम ने धम धम क क क क नि क हैं अप सचे द द सचे सचे सचे सचे सचे अप सचे अप अप अप अप अप सोचये अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप अप है है है है है है है च' अर्थात् धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य का, पापरहित होना, मृदुत दूस000 ने के लिए ब्रह्मगिरि लघुशिलालेख में कहा गया है कि- ' अनारंभो प् Каквал В фильме Сэнсэй-Джонсон Сэнсэй. वयता अपभांडता’ अर्थात् प्राणियों का वध न करना, जीव-हिंसा न करना, माता-पिता तथा बड़ों आज आज्ञा मानना, गु गु के प chytry मित ा उचित व्यवहा возможности ही धम्म है। आंध्र- सातवाहन राजवंश और गौतमीपुत्र सातकर्णि अशोक ने धम्म के विधायक पक्ष के साथ-साथ उसके निषेधात्मक पक्ष (आसिनव) की भी व्याख्या की है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे दुर्गुणों की गणना की गई है, जो मानव की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं। इन्हें हें ’शब्द से व्यक्त किया गया है। तीसरे शिलालेख में अशोक आसिनव को को को पाप ’कहा है। इन्हीं आसिनव क क000 धम्म की प्रगति में बाधक आसिनव (पाप) हैं- आसिनव गामीनि नाम अथ चंडिये निठुलिए कोधे माने इस्सा .. ’अ выполнительный इसलिए पшить मानव को आसिनव से बचना चाहिए। अशोक मानवमात्र की दु выполни वह ज| इसके लिए अशोक नित नित्य य आत्म-निरीक्षण ’पर बल दिया है। तृतीय सлать स लेख वह कहत कहत है कि यह मानव का स्वभाव है कि वह सदैव अपने द्वा किये अच अच अच क क को ही देखत देखत है य किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय प किय प किय य यह किय किय किय य किय किय य किय किय किय है है है य किय किय किय किय य है किय है है किय किय किय किय किय मानव को आत आत्म-निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि उसे अधःपतन की ओ ओ जानेवाली बुराइयों का ज्ञान हो सके। सके। सके। सके। सके। सके। सके। सके। हो मानव को हन रहना चाहिए कि ये मनोवेग- चण्डता, निष ударя तभी धम्म की भावना का विकास हो सकता है। कलिंग क| धम्म के पूर्ण परिपालन के लिए आसिनव से बचन बचना आत्म-निरीक्षण ही प प से बचन था आत्म-नि नि ही प प प नहीं थ थ थ थ आत्म-नि नि ही प आसिनव नहीं थ थ आत्म-नि नि ही प आसिनव थ थ o अशोक ने साधारण जनमानस में धम्म को लोकप्रिय बनाने के धम धम धम धम की तुलन भौतिक के विभिन विभिन्न आच आच की है औ उनमें धम धम धम स स स विभिन्न आच से है औ उनमें धम धम धम को स स स स स स आच आच घोषित है। उनमें उनमें धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम धम शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल शिल नवें शिल नवें आच आच आच आच आच आच आच आच आच आच आच आच o उसने म| किया है औा उसके अनुसा Как ग्यारहवें शिलालेख में धम्मदान की तुलनाम स000 स धम धम की की गई है है तथ| धम्मदान का आशय है- धम्म का उपदेश देन000 इसी प्रका возможности उसके अनुसार प्रत्येक सैनिक विजय में घृणा, हिंसा और हत्या की घटनाएँ होती हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। इसके विपरीत धम्म विजय प्रेम, दया, मृदुता एवं उदारता आदि से अनुपшить भारत में हिंद-यवन शासन अशोक के धम्म के वास्तविक स्वरूप को लेकर विद्वानों ने भिन्न-भिन न व्यक्त किया है। प्रसिद्ध विद्वान् फ्लीट के अनुसार अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं था क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुतः इसका उद्देश्य बौद्ध या किसी अन्य संप ударя यह एक प्रक से एक आद आद000 शासक की र आज्ञाएँ थीं जिनके अनुसार उन्हें आचरण करना था। उत्तरगुप्त 000 (कृष्णगुप्त 000 उत उत धम धम Как निर्देश किया है, वे पू выполнительный इन ग्रंथों में वर्णित धर्मराज के आदर्श से पшить लक्खणसुत्त तथा चक्कवत्ती सीहनादसुत्त में धम्मयुक्त चकшить ऐसा राजा विजय से नहीं, अपितु धम्म से विजयी होता है; वह तलवार के बजाय धम्म से विजय प्राप्त करता है; वह लोगों अहिंस अहिंसा का उपदेश देता है। अशोक धम धम्म की जो प प000 इस सुत्त को गिहिविनय ’भी कह कहा गया है अर्थात् ग ударя इसमें भी माता-पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, मित्रों, संबंधियों, परिचितों तथा ब ударявая अशोक ने धम्म पालन से प्राप्त होनेवाले जिन सшить उपासक के प परम उद्देश्य स्वर्ग प ударя चक्कवत्ती (चक्रवзапные) कर सकें। इस प्रकार भंडा возможности अशोक धम धम्म को उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। वियेना कांग्रेस Бэтмен Нэнсон:Лил Сон Рэнди तेरहवें शिलालेख और लघु शिलालेख से विदित होता है कि अशोक ध ध000 अशोक के धम्म के में ोमिल रोमिल थ000 थ लिख है कि कुछ कुछ 000 उद उद उद से अशोक ने एक नये ध ध की कल chstry की तथ इसक प प एक ध किय की कल कल कल कल कल तथ ही प प किय किय किय किय की कल कल कल किय प प प प किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय किय एक किय o ने किय चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासन के केंद्रीकरण की नीति सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी थी। कुशल अधिकारी-तंत्र, उत्तम संचार-व्यवस्था और शक्तिशाली शासक के द्वारा उस समय साम्राज्य का जितना केंद्रीकरण संभव था, वह हो चुका था। किंतु केंद्र का आधिपत्य बनाये रखने के मात्र दो उपाय थे, एक तो सैनिक शक्ति द्वारा कठोर शासन तथा राजा में देवत्व का आरोपण कर और दूसरे, सभी वर्गों से संकलित सारग्राही धर्म को अपनाकर। यह दूसरा तरीका अधिक युक्तिसंगत था क्योंकि ऐसा करने से किसी एक वर्ग का प्रभाव कम किया जा सकता था और फलतः केंद्र का प्रभाव बढ़ता। अशोक पहला सम्राट था जिसने भावनात्मक एकता के महत्त्व को समझा और उसको प्राप्त करने के लिए धम्म का प्रचार किया। इस प्रकार थापर के अनुसार अशोक ने धम्म को सामाजिक उत्तरदायित्व की एक वृत्ति के रूप में देखा था। इसका उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्वों को, एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति व्यवहार को अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाए। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकृति देने और समाज के कार्य-कलापों में मानवीय भावना का संचार करने का आग्रह था। सिंहासनारूढ़ होने के समय अशोक बौद्ध नहीं था। बाद में ही उसकी बौद्ध धर्म में रुचि बढ़ी, क्योंकि उत्तराधिकार युद्ध के समय उसे संभवतः कट्टर समुदायों का समर्थन नहीं मिला। अतः बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप में समर्थन देकर उसने उन वर्गों का समर्थन प्राप्त किया, जो कट्टर नहीं थे। रोमिला थापर का अनुमान है कि बौद्ध और आजीविकों को नवोदित वैश्य वर्ग का समर्थन प्राप्त था और जनसाधारण का इन संप्रदायों से तीव्र विरोध नहीं था। इस प्रकार अशोक ने धर्म को अपनाने में व्यावहारिक लाभ देखा। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय लेखों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के एक वर्ष बाद तक अशोक एक साधारण उपासक बना रहा। इसके बाद वह संघ की शरण में आया और एक वर्ष से अधिक समय तक वह संघ के साथ रहा। इस बीच अशोक ने धम्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया जिससे बौद्ध धर्म की आश्चर्यजनक उन्नति हुई। उसने धम्मप्रचार के लिए अपने साम्राज्य के सभी साधनों को नियोजित कर दिया। उसके द्वारा किये गये कुछ उपाय अत्यंत मौलिक थे, जैसे- अहिंसा के प्रचार के लिए अशोक ने युद्ध बंद कर दिया। जीवों का वध रोकने के लिए उसने प्रथम शिलालेख में विज्ञप्ति जारी की कि किसी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाये। संभवतः यह निषेध मात्रा राजभवन या फिर पाटलिपुत्र के लिए ही था, समस्त साम्राज्य के लिए नहीं, क्योंकि पशु-वध को एकदम रोकना असंभव था। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था धम्म प्रचार के लिए अशोक ने बिहार-यात्राओं के स्थान पर धम्म-यात्राओं को प्रारंभ किया और अनेक बौद्ध तीर्थस्थानों की यात्रा की। अपने अभिषेक के दसवें वर्ष उसने बोधगया की यात्रा की। यह उसकी पहली धम्म-यात्रा थी। इसके पूर्व वह अन्य शासकों की भाँति बिहार-यात्राओं पर जाया करता था। चौदहवें वर्ष वह नेपाल की तराई में स्थित निग्लीवा (निगाली सागर) गया और कनकमुनि बुद्ध के स्तूप को द्विगुणित करवाया। अपने अभिषेक के बीसवें वर्ष अशोक बुद्ध के जन्मस्थल लुंबिनी गाँव गया, वहाँ एक शिला-स्तंभ स्थापित करवाया और बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया। इन यात्राओं के अवसर पर अशोक ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देता था; वृद्धों को सुवर्ण दान देता था, जनपद के लोगों से धर्म संबंधी प्रश्नादि करता था। इन धर्म यात्राओं से अशोक को देश के विभिन्न भागों के लोगों के संपर्क में आने का और धर्म तथा शासन के विषय में लोगों के विचारों से अवगत होने का अवसर मिला। साथ ही, इन यात्राओं से एक प्रकार से स्थानीय शासकों पर नियंत्रण भी बना रहा। फ्रांस:1715 से 1789 ई. की क्रांति तक अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में धर्म प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के पदाधिकरियों को लगा दिया। तीसरे व सातवें स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म का प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया। ये अधिकारी प्रति पाँचवें वर्ष अपने-अपने क्षेत्रों में भ्र्रमण पर जाया करते थे और सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ-साथ धर्म का प्रचार भी करते थे। अशोक के लेखों में इसे ‘अनुसंधान’ कहा गया है। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्मश्रावन (धम्म सावन) तथा धर्मोपदेश (धम्मानुसथि) की व्यवस्था की। उसके अधिकारी विभिन्न स्थानों पर घूम-घूमकर लोगों को धर्म के विषय में शिक्षा देते और राजा की ओर से की गई धर्म-संबंधी घोषणाओं से अवगत कराते थे। प्राचीन भारत में गणराज्य अपने अभिषेक के तेरहवें वर्ष अशोक ने धर्म प्रचार के लिए ‘धम्ममहामात्त’ नामक नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की। पांँचवें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्राचीनकाल में धम्ममहामात्त कभी नियुक्त नहीं हुए थे। मैंने अभिषेक के तेरहवें वर्ष धम्ममहामात्त नियुक्त किये हैं। इन अधिकारियों का कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष-भाव को समाप्तकर धर्म की एकता पर बल देना था। इनका प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा और धर्म की वृद्धि (धम्माधिथानाये) करना बताया गया है। वे राजपरिवार के सदस्यों एवं राजा से प्राप्त धनादि को धर्म-प्रचार के कार्य में नियोजित करते थे। इस प्रकार धर्म-महामात्रों की नियुक्ति से धर्म की वृद्धि हुई। अशोक पारलौकिक जीवन में विश्वास करता था। उसने प्रजा में धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता के बीच उन स्वर्गिक सुखों का प्रदर्शन करवाया, जो मानव को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्ग में मिलते हैं। विमान, हस्ति, अग्नि-स्कंध आदि दिव्य-रूपों के प्रदर्शन किये गये। इन दिव्य-प्रदर्शनों से जहाँ एक ओर जनता का मनोरंजन होता था, वहीं दूसरी ओर पारलौकिक सुखों की लालसा से वह धर्म की ओर आकृष्ट हुई। छठी शताब्दी ईसापूर्व में भारत :सोलह महाजनपद धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक द्वारा मानव एवं पशु दोनों के कल्याण के लिए कार्य किये गये। उसने अपने राज्य में मानव एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की अलग-अलग व्यवस्था करवाई और आवश्यक औषधियों को विदेशों से मँगवाया। सातवें स्तंभ-लेख से पता चलता है कि मानव और पशुओं को छाया देने के लिए मार्गों पर वट-वृक्षों एवं आम्रवाटिकाएँ लगवाई गईं, आधे-आधे कोस की दूरी पर कुंए खुदवाये गये, विश्रामगृह बनवाये गये और मानव तथा पशुओं के उपयोग के लिए स्थान-स्थान पर प्याउ चलाये गये। ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि लोग धर्म के अनुसार आचरण करें। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने अपने सिद्धांतों को विभिन्न शिलाओं एवं स्तंभ-लेखों पर उत्कीर्ण कराया, जो उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों में प्रसरित थे। पाषाण पर खुदे होने के कारण ये लेख स्थायी सिद्ध हुए और और आनेवाली पीढ़ी अपनी प्रजा के नैतिक व भौतिक कल्याण हेतु उनका अनुकरण कर सकी। इन लेखों में धम्मोपदेश जन-सामान्य की भाषा पालि में लिखे गये थे। निश्चित रूप से इन पाषाण-लेखों से धर्म के प्रसार में सहायता मिली होगी। अशोक ने धम्म-प्रचार के लिए विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा। अपने दूसरे तथा तेरहवें शिलालेख में उसने उन देशों की गणना की है, जहाँ उसने अपने दूतों को भेजा था। इनमें दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांडय, सतियपुत्त, केरलपुत्त एवं ताम्रपर्णि बताये गये हैं। तेरहवें शिलालेख से पता चलता है कि उसने पाँच यवन राज्यों में अपने धर्म-प्रचारकों को भेजा था। इसी शिलालेख में अशोक बताता है कि ‘जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँचते, वहाँ के लोग भी धर्मानुशासन, धर्म-विधान तथा धर्म-प्रचार की प्रसिद्धि सुनकर उसका अनुसरण करते हैं।’ संभवतः ऐसे स्थानों से तात्पर्य चीन एवं बर्मा से है। गुप्त प्रशासन और आर्थिक जीवन अशोक के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण उसके अभिलेखों के आधार पर किया जा सकता है। शिलालेखों तथा स्तंभलेखों के विवरण से ही नहीं, वरन् जहाँ से अभिलेख पाये गये हैं, उन स्थानों की स्थिति से भी सीमा-निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणाएँ थीं, इसलिए वे अशोक के विभिन्न प्रांतों में आबादी के मुख्य केंद्रों में उत्कीर्ण कराये गये। पूरब में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि महास्थान अभिलेख से होती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और मौर्यकाल का माना जाता है। महावंस के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक आया था। ह्वेनसांग को भी ताम्रलिप्ति, कर्णसुवर्ण, समतट, पूर्वी बंगाल तथा पुण्ड्रवर्धन में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखने को मिले थे। दिव्यावदान में कहा गया है कि अशोक के समय तक बंगाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। असम कदाचित् मौर्य साम्राज्य से बाहर था। मौर्योत्तरकालीन समाज, धार्मिक जीवन, कलात्मक एवं साहित्यिक विकास अशोक की धम्म-नीति ने उसकी वैदेशिक नीति को भी प्रभावित किया। उसने पड़ोसियों के साथ शांति और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर अपना संबंध स्थापित किया। अशोक ने जो संपर्क स्थापित किये, वे अधिकांशतः दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्रों में थे और धम्म-मिशनों के माध्यम से स्थापित किये थे। इन मिशनों की तुलना आधुनिक सद्भावना-मिशनों से की जा सकती है। मिस्री नरेश टाल्मी फिलाडेल्फ ने अशोक के दरबार में अपना दूत भेजा था। भारत में सांप्रदायिकता का विकास प्राक्-गुप्त युग में भारत की राजनैतिक दशा भारत में प्रागैतिहासिव ण काल और नवपाषाण काल सिंधुघाटी Кейс Сейдж प्रथम विश्वयुद्ध:कारण और परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीजी का आगमन शेरशाह का प्रशासन लॉर्ड लिटन आंग्ल-सिख युद्ध और पंजाब की विजय क्रांतिकारी आंदोलन का पुनरोदय :भगतसिंह और चंद्रशेखर आजाद शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें 1857 की क्रांति का स्वरूप, असफलता और परिणाम

ब्रह्मगिरि शिलालेख में गुणों के अति अति Как अशोक के अनुसार यह पुरानी प000 (पोराण पोकति) है।

तीसरे शिलालेख में अशोक ने अल अल्प-व्यय ’तथा‘ अल्प-संग ह को भी धम धम अल धम धम धम धम धम धमvin व क बत अल o , चतुर्थ शिलालेख में अशोक कहता है कि 'धर्मानुश से पшить कहत में कि कि ध ध000> सप्तम शिलालेख में वह संयम, चित्त-शुद्धि, कृतज ударя इस प Вивра अशोक धम धम्म के विधेयात्मक पक्षों पर विशेष दिय दिया है औ औ ध ध000 धम्म के निषेधात्मक पक्ष

आत्म-निरीक्षण

आसिनव

फ्लीट के अनुसार अशोक का धर्म राजधर्म था जिसका विधान उसने अपने र qy enwes किंतु अशोक का धम्म मात्र अशोक या Как Как य य य हक हक विश्वजनीन बना औ जन के अंत ह में र प प ड ड ड ड ड ड विश विश विश विशшить जन ह विश विशा

स्मिथ के अनुसार अशोक ने उपदेश शक शक्ति में आश्चर्यजनक श्ा खते खते हुए आश्चा श्रद्ध्ध खते जिस धम्म का अनवरत पшить , उसमें विभेदमूलक विशेषताएँ बहुत कम थीं। थीं। थीं। यह सिद्धांत आवश्यक रूप से ध ध000 कोई धर्म विशेष नहीं है। वह एक आचरण-संहिता मात्रा है जिसमें ध ध000 अशोक का व्यक्तिगत धा बौद्ध धर्म था तथ उसने साधारण जनत जनत जिस ध ध000 अभिप्राय बौद्ध धर्म से न होकर उस सामान्य शुचिता से जिसका पालन अशोक अपनी समस्त प्रजा से करवालन अशोक अपनी समस्त प्रजा से करवालना चाहता था, चाहे वह पшить किसी ध ध म म म म म म म म के म केэр हैं और उस प किसी धर्म-विशेष को पшить पूर्ण एवं स выполнительный निकलता है कि समय तक बौद्ध धर्म एक शुद्ध नैतिक सिद्धांत था और उसमें विशेष शुद्ध नैतिक सिद Вивра था औ उसमें विशेष विशेष धा Как टामस जैसे इतिह000 Br /> भंडारकर के अनुसार अशोक क| एक प्रकार का उपासक बौद्ध धर्म था। यद्यपि यह है कि अशोक बौद्ध था औ000 अशोक का धम्म अशोक की अपनी अपनी अपनी खोज थी। हो सकता है उसे तथ तथा बौद्ध चिंतन लिय लिय000 गय हो किंतु तथ स बौद बौद बौद बौद में सम सम दраться इसका उद्देश्य उन लोगों के बीच समन समन्वय स्थापित का था जिनके पास दार्शनिक चिंतन में क का अवक ही थ था।।। थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ही क क क क क क क क क क क क क क यदि नीति बौद्ध ध000 के अनुस अनुस000 था तथा उसी का पा अशोक ूप थ थ000 औ दूस दूस के अनुस अनुस अशोक के के धम्म में सभी ध ध000 स स निहित थ तथ यह एक प ध ध की आच आच स निहित थ तथ यह एक प प ध की आच आच निहित थ डी डी यह एक प ध ध की आच आच थी। थी।> भंड भंड000 का है है कि अशोक ध धर्म का प ударявая है जिस ध ध ध ध000 अपितु बौद्ध ध выполнительный अशोक ने धम्म का प्रचार किय| दूसरा उपासक बौद्ध धर्म। उपासक बौद्ध धर्म सामान्य गृहस्थों के लिए था और गृहस्थ होने के क क अशोक ने दूस दूस दूस ूप को गшить किय किय।

अशोक सच्चे हृदय से अपनी प्रजा का नैतिक पुन выполнительный C वह निःसंदेह, एक आदर्श को चरिता возможности करना चाहता था औ000 म है, जिसकी मूलभूत मान्यताएँ सभी संप्रदायों में मान्य हैं और जो देश-काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं हैं। हैं। हैं। किसी पाखंड या संपшить का क वि वि वि नहीं सकत सकत।।।।।। सकत सकत सकत सकत सकत सकत लिख लिख लिख लिख है है। हैं। अशोक के साम्राज्य में अनेक संप्रदाय के माननेवाले थे औ हो हो सकत है कि उनमें थोड़ा-वि विरोध तथ प ударя उसने सभी संप्रदायों में सामंजस्य सшить अपने ब| Каната की वृद्धि होगी। धम्म का उद्देश्य

इस धम्म की कल्पना का दूसरा कारण था- छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयों में बँटे साम्राज्य के विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बाँधना। इनके साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों में सत्ता को दृढ़ करने के लिए यह उपयोग में लाया जा सकता था। किंतु बौद्ध अनुश्रुतियों और अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि उसने किसी राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से धम्म का प्रचार किया था। वस्तुतः अशोक सच्चे हृदय से अपनी प्रजा का भौतिक तथा नैतिक कल्याण करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने अपनी धम्मनीति का विधान किया।

रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों का विचार है कि अशोक की धम्मनीति सफल नहीं रही। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे, सांप्रदायिक संघर्ष होते रहे। किंतु इस मत से सहमत होना कठिन है क्योंकि अशोक के काल में किसी सांप्रदायिक संघर्ष की सूचना नहीं है। वस्तुतः अशोक की उदार धार्मिक नीति के कारण ही विशाल साम्राज्य में समरसता आई और आपसी भाईचारा का विकास हुआ। नीलकंठ शास्त्री उचित ही लिखते हैं कि अकबर के पूर्व अशोक पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया जिसमें उसे अकबर से अधिक सफलता प्राप्त हुई क्योंकि उसे मानव-प्रकृति का बेहतर ज्ञान था। उसने एक नया धर्म बनाने या अपने धर्म को बलात् स्वीकार कराने के स्थान पर एक सुस्थित धर्म व्यवस्था को स्वीकार किया जिससे स्वस्थ्य एवं सुव्यवस्थित विकास की आशा थी। वह सहिष्णुता के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ।

कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक की धार्मिक नीति के कारण भारत का राजनीतिक विकास अवरुद्ध हुआ , जबकि उस समय रोमन साम्राज्य के समान विशाल भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया जा सकता था। धम्म-विजय की नीति से दिग्विजयी मौर्य सेना निष्क्रिय हो गई और विदेशी आक्रमणों का सामना नहीं कर सकी। इस नीति ने देश को भौतिक समृद्धि से विमुख कर दिया जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास अवरुद्ध हुआ।

जो भी हो, अशोक की इसी नीति के कारण अन्य देशों में भारतीयता का प्रचार संभव हो सका, घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला तथा बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ। लोकहित की दृष्टि से अशोक ही अपने समकालीन इतिहास का ऐसा शासक है जिसने मानव-मात्र की नहीं, वरन् प्राणि-मात्र की चिंता की। वस्तुतः अशोक अपने काल का एकमात्र ऐसा सम्राट है, जिसकी प्रशस्ति उसके गुणों के कारण होती आई है, उसकी शक्ति के भय से नहीं।धम्म प्रचार के उपाय

अशोक ने लिखा है कि राजकीय रसोई में पहले जहाँ सैकड़ों-हजारों पशु भोजन के लिए मारे जाते थे, वहाँ अब केवल तीन प्राणी, दो मोर और एक मृग मारे जाते हैं, और भविष्य में वे भी नहीं मारे जायेंगे। अशोक ने यह भी घोषणा की कि ऐसे सामाजिक उत्सव नहीं होने चाहिए, जिनमें अनियंत्रित आमोद-प्रमोद हो, जैसे-सुरापान, माँस-भक्षण, मल्लयुद्ध, जानवरों की लड़ाई आदि। इनके स्थान पर अशोक ने धम्म-सभाओं की व्यवस्था की जिनमें विमान, हाथी, अग्नि-स्कंध इत्यादि स्वर्ग की झाँकियाँ दिखाई जाती थी और इस प्रकार जनता में धम्म के प्रति अनुराग पैदा किया जाता था। बिहार-यात्राओं को बंद कर अशोक ने उनके स्थान पर धम्म-यात्राओं को आरंभ किया जिससे सामान्य जनता में धर्म का प्रसार हुआ।बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा

राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति

धर्मश्रावन तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था

धर्म-महामात्रों की नियुक्ति

दिव्य रूपों का प्रदर्शन

लोकोपकारिता के कार्य

बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तनिकाय में भी वृक्षारोपण, पुल निर्माण, कुंए खुदवाने तथा प्याउ चलवाने को पुण्य कार्य बताया गया है जिसके द्वारा मानव स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकता है। अशोक के इन लोकोपकारी कार्यों से जनमानस का धम्म की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था।धम्म-लिपियों को खुदवाना

विदेशों में धर्म-प्रचारकों को भेजना

रिज डेविड्स इस तथ्य को नहीं मानते कि अशोक के दूत कभी यवन राज्य में गये थे। उनके अनुसार यदि अशोक के धर्म-प्रचारक इन राज्यों में गये भी हों, तो भी, उन्हें वहाँ कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि यूनानी अपने धर्म से अधिक संतुष्ट थे और इस प्रकार वे किसी भारतीय धर्म को ग्रहण नहीं कर सकते थे। अशोक अपने अभिलेखों में इन राज्यों में धर्म-प्रचारक भेजने का जो दावा करता है, वह मिथ्या एवं राजकीय प्रलाप से परिपूर्ण है। यह कदापि संभव नहीं है कि एक विदेशी राजा के कहने से उन्होंने अपने देवताओं तथा अंधविश्वासों को त्याग दिया होगा। अशोक के धर्म-प्रचारक केवल भारतीय सीमा में ही रहे।

किंतु अशोक जैसे मानवतावादी शासक पर मिथ्याचार का आरोप लगाना उचित नहीं है। अशोक का उद्देश्य अपने धर्म-प्रचारकों के माध्यम से यूनानी जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित करना नहीं था। वह तो वहाँ रह रहे भारतीय राजनयिकों एवं पदाधिकारियों को आदेश देना चाहता था कि वे धर्म के प्रचार का कार्य आरंभ कर दें और उन राज्यों में लोकोपयोगी कार्य, जैसे- मानव एवं पशुओं के लिए औषधालयों की स्थापना आदि करें। भारतीय इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि मिनेंडर एवं हेलियोडोरस जैसे यवनों ने अपनी प्राचीन संस्कृति को त्यागकर भारतीय संस्कृति को अपना लिया था।

मिस्री नरेश टाल्मी फिलाडेल्फ ने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखना था। इस प्रकार यदि अशोक के धर्म-प्रचार की ख्याति सुनकर कुछ यवन बौद्ध हो गये हों, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

सिंहली अनुश्रुतियों- दीपवंस एवं महावंस के अनुसार अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोग्गलिपुत्ततिस्स की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति की समाप्ति के बाद विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गये। महावंस के अनुसार कश्मीर तथा गांधार में मज्झंतिक, यवन देश में महारक्षित, हिमालय देश में मज्झिम, अपरांतक में धर्मरक्षित, महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित, महिषमंडल (मैसूर अथवा मंधाता) में महादेव, बनवासी (उत्तरी कन्नड़) में रक्षित, सुवर्णभूमि में सोन तथा उत्तर और लंका में महेंद्र तथा संघमित्रा को धर्म-प्रचार के लिए भेजा गया।

लंका में बौद्ध धर्म-प्रचारकों को अधिक सफलता मिली जहाँ अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहाँ के शासक तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तिस्स ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया और अशोक का अनुकरण करते हुए ‘देवानाम् प्रिय’ की उपाधि धारण की।

इस प्रकार अशोक ने विविध उपायों द्वारा स्वदेश और विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के प्रयासों के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और वह अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। वस्तुतः बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार कोयह पहला उदाहरण था और इसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में उपस्थित नहीं हुआ है।अशोक का साम्राज्य-विस्तार

उत्तर-पश्चिम में पेशावर जिले के शाहबाजगढ़ी और हजारा जिले के मानसेहरा में अशोक के शिलालेख पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में और काबुल प्रदेश में लमगान में अशोक के लेख आरमेईक लिपि में मिलते हैं। एक शिलालेख में एंटियोकस द्वितीय थियोस को पड़ोसी राजा कहा गया है।

चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कपिशा में अशोक के स्तूप का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर-पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिंदुकुश तक थी। राजतरंगिणी से पता चलता है कि कश्मीर पर अशोक का अधिकार था और उसने वहाँ विजयेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया था।

कल्हण के अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक था। कालसी (देहरादून, उ.प्र.), रुम्मिनदेई तथा निग्लीवा सागर के स्तंभलेखों से सिद्ध होता है कि उत्तर में देहरादून और नेपाल की तराई का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। सारनाथ तथा नेपाल की वंशावलियों के प्रमाण तथा स्मारकों से यह सिद्ध होता है कि नेपाल अशोक के साम्राज्य का एक अंग था। जब अशोक युवराज था, उसने खस और नेपाल प्रदेश को विजित किया था।

उड़ीसा और गंजाम से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र तक अशोक का शासन था। धौली और जौगढ़़ में अशोक के शिलालेख मिले हैं, साथ ही सौराष्ट्र में जूनागढ़ और अपरान्त में बंबई के पास सोपारा नामक स्थान से भी अशोक के शिलालेख पाये गये हैं।

दक्षिण में मौर्य प्रभाव के प्रसार की जो प्रक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आरंभ हुई थी, वह अशोक के नेतृत्व में और अधिक पुष्ट हुई। लगता है कि चंद्रगुप्त की सैनिक प्रसार की नीति ने वह स्थायी सफलता नहीं प्राप्त की, जो अशोक की धम्म-विजय ने की थी।

वर्तमान कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरि (चित्तलदुर्ग), मास्की (रायचूर), जटिंगरामेश्वर (चित्तलदुर्ग), सिद्धपुर (ब्रह्मगिरि से एक मील पश्चिम में स्थित) से अशोक के लघुशिलालेख प्राप्त हुए हैं। इससे दक्षिण में कर्नाटक राज्य तक अशोक का प्रत्यक्ष शासन प्रमाणित होता है। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल राज्यों को स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य बताया गया है, इससे स्पष्ट है कि सुदूर दक्षिण भारत अशोक के साम्राज्य से बाहर था।

यद्यपि अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, तथापि साम्राज्य के अंतर्गत सभी प्रदेशों पर उसका सीधा शासन था। अशोक के पाँचवें और तेरहवें शिलालेख में कुछ जनपदों तथा जातियों का उल्लेख किया गया है, जैसे- यवन, कांबोज, नाभक, नाभापम्ति, भोज, पितनिक, आंध्र, पुलिंद। रैप्सन का विचार है कि ये देश तथा जातियाँ अशोक द्वारा जीते गये राज्य के अंतर्गत न होकर प्रभाव-क्षेत्र में थे। किंतु यह सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इन प्रदेशों में अशोक के धर्म-महामात्रों के नियुक्त किये जाने का उल्लेख है। रायचौधरी के अनुसार इन लोगों के साथ विजितों तथा अंतर्विजितों के बीच का व्यवहार किया जाता था। गांधार, यवन, कांबोज, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश में थे। भंडारकर इन्हें काबुल तथा सिंधु के बीच स्थित मानते हैं। भोज बरार तथा कोंकण में तथा राष्ट्रिक या रठिक महाराष्ट्र में निवास करते थे। पितनिक पैठन में तथा आंध्र राज्य कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के बीच स्थित था।

तेरहवें शिलालेख में अशोक ने अटवी जातियों का उल्लेख किया है, जो अपराध करते थे। उन्हें यथासंभव क्षमा करने का आश्वासन दिया गया है, किंतु साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अनुताप अर्थात् पश्चाताप में भी देवानांप्रिय का प्रभाव है। यदि ये जातियाँ कठिनाइयाँ उत्पन्न करेंगी, तो राजा में उन्हें सजा देने तथा मारने की शक्ति भी है। संभवतः यह अटवी प्रदेश बुंदेलखंड से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए थे। यद्यपि ये अटवी जातियाँ पराजित हुई थीं, तथापि उनकी आंतरिक स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई थी। इस प्रकार असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था।वैदेशिक-संबंध

तेरहवें शिलालेख में पाँच यवन राज्यों का उल्लेख मिलता है जिनके राज्यों में अशोक के धर्म-प्रचारक गये थे- सीरियाई नरेश एंतियोक, मिस्री नरेश तुरमय, मेसीडोनियन शासक अंतिकिनि, मग (एपिरस) तथा अलिक सुंदर (सिरीन)। एंतियोक, सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय थियोस (ई.पू. 261-246) था और तुरमय, मिस्र का शासक टाल्मी द्वितीय फिलाडेल्फ (ई.पू. 285-24) था। अंतिकिन, मेसीडोनिया का एंटिगोनाटास (ई.पू. 276-239) माना जाता है। मग से तात्पर्य सीरियाई नरेश मगस (ई.पू. 272-255) से है। अलिक सुंदर की पहचान निश्चित नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे एपिरस का अलेक्जेंडर (ई.पू. 272-255) तथा कुछ कोरिन्थ का अलेक्जेंडर (ई.पू. 252-244) मानते हैं।

संभवतः विदेशों में अशोक को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी साम्राज्य के भीतर । फिर भी विदेशों से संपर्क के जो द्वार सिकंदर के आक्रमण के पश्चात् खुले थे, वे अब और अधिक चौड़े हो गये। सातवाँ स्तंभ अभिलेख, जो अशोक के काल की आखिरी घोषणा मानी जाती है, ताम्रपर्णी, श्रीलंका के अतिरिक्त और किसी विदेशी शक्ति का उल्लेख नहीं करता।

ह्वेनसांग ने चोल-पांड्य राज्यों में, जिन्हें स्वयं अशोक के दूसरे व तेरहवें शिलालेख में सीमावर्ती प्रदेश बताया गया है, भी अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों का वर्णन किया है। परिवर्तीकालीन साहित्य में, विशेष रूप से दक्षिण में अशोकराज की परंपरा काफी प्रचलित प्रतीत होती है। यह संभव है कि कलिंग में अशोक की सैनिक विजय और फिर उसके पश्चात् उसकी सौहार्दपूर्ण नीति ने भोज, पत्तनिक, आंध्रों, राष्ट्रिकों, सत्तियपुत्रों एवं केरलपुत्रों जैसी शक्तियों के बीच मौर्य प्रभाव के प्रसार को बढ़ाया होगा।

अपनी वैदेशिक नीति में अशोक को सर्वाधिक सफलता ताम्रपर्णी (श्रीलंका) में मिली। वहाँ का राजा तिस्स तो अशोक से इतना प्रभावित था कि उसने भी ‘देवानांप्रिय’ की उपाधि ही धारण कर ली। अपने दूसरे राज्याभिषेक में उसने अशोक को विशेष निमंत्रण भेजा, जिसके फलस्वरूप अशोक का पुत्र महेंद्र बोधिवृक्ष की पौध लेकर गया था। यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण था।

श्रीलंका के प्राचीनतम् अभिलेख तिस्स के उत्तराधिकारी उत्तिय के काल के हैं, जो अपनी प्राकृत भाषा एवं शैली की दृष्टि से स्पष्टतः अशोक के अभिलेखों से प्रभावित हैं। अशोक और श्रीलंका के संबंध पारस्परिक सद्भाव, आदर-सम्मान एवं समानता पर आधारित थे, न कि साम्राज्यिक शक्ति एवं आश्रित शक्ति के पारस्परिक संबंधों पर।

इन विदेशी शक्तियों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनके संबंध में कुछ परंपराएँ एवं किंवदंतियाँ मिलती हैं। उदाहरणार्थ, कश्मीर संभवतः अन्य सीमावर्ती प्रदेशों की तरह ही अशोक के साम्राज्य से जुड़ा था। मध्य एशिया में स्थित खोतान के राज्य के बारे में एक तिब्बती परंपरा है कि बुद्ध की मृत्यु के 250 वर्ष के बाद अर्थात् ई.पू. 236 में अशोक खोतान गया था, किंतु अशोक के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

अशोक के कर्मठ जीवन का अंत कब, कैसे और कहाँ हुआ, इस संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है। चालीस वर्ष शासन करने के बाद लगभग ई.पू. 232 में अशोक की मृत्यु हुई। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहावसान तक्षशिला में हुआ। उसके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षुसंघ में फूट डालने की निंदा करना था।

![[История эпохи] Первая эпоха в Японии — большая! Продолжалась ли реформа Тайка 645 года 56 лет?](https://www.historyback.com/article/uploadfiles/202207/2022072209284995_S.jpg)