10 сентября исполняется 100 лет со дня подписания Сен-Жерменского мирного договора. Осенью 1919 года этот договор закрепил послевоенный порядок в стране, которая вскоре стала известна как Австрия. Подписание договора положило начало новому и конфликтному периоду для страны, который должен был закончиться так называемым Корпоративным государством и, наконец, «аннексией» к Германскому Рейху. Я всегда считаю, что подобные юбилеи — хорошая возможность поразмышлять на историческую тему. Парад блогов, который рекламировала Сабрина из Stammbaum Manufaktur, был тем, что особенно побудило меня написать этот пост. «100 лет назад сегодня» — вот девиз. Итак, давайте посмотрим, что именно означало подписание контракта в Сен-Жермене для моей старой родины, Австрии, что за этим последовало и как мы в конечном итоге оказались с «Ständestaat» и «Аншлюсом». Как видите, в этой статье будет много кавычек...

Начало Первой Австрийской Республики

Эта история, конечно, начинается задолго до корпоративного государства, а также до Сен-Жерменского договора. Чтобы раскрыть корни Первой Австрийской Республики, нам нужно вернуться, по крайней мере, к осени 1918 года. Как и везде в Центральной Европе, надвигающееся окончание мировой войны привело ситуацию в движение. Ноябрьская революция прокатилась по Германии еще до подписания перемирия, и в те месяцы в Австрии почти не осталось камня на камне. В конце концов, в Вене уже в октябре (если не задолго до этого) стало ясно, что большая часть Нох-Монархии на самом деле не заинтересована в том, чтобы оставаться в этом клубе. Внезапно повсюду заговорили о новых государствах, художественных конструкциях, какими их, конечно, видели венцы. У них были заумные названия типа «Чехословакия», «Королевство сербов, хорватов и словенцев» или даже «Венгрия». Это, должно быть, было невообразимо для господ в Вене! Но от этого факта скрыться было невозможно, поэтому только что созданное Временное национальное собрание 12 ноября также провозгласило «Германско-Австрийскую Республику», после того как кайзер отказался от своей доли государственных дел (что, конечно, не было отставка, насколько мы уже тогда знали о пиаре).

На первый взгляд, все это звучит довольно позитивно. С приходом первого кабинета социал-демократа Карла Реннера Австрия, наконец, смогла двигаться к демократическому будущему и оставить пыльную монархию позади. Просто глупо, что в таком виде этого вряд ли кто-то хотел. Итак, демократия – это то, чего хотело большинство людей. Именно «Австрия» была проблемой для многих. В конце концов, правительство с самого начала подчеркивало, что Германская Австрия, конечно же, является лишь частью Германской Республики. Ни одна значительная партия того времени, ни консервативная христианско-социальная партия, ни социал-демократы, ни великие немцы (возможно, это не так уж удивительно), не видели шанса на выживание маленького государства Австрии. По их мнению, только союз с Германией мог бы обеспечить жизнеспособное будущее. Просто глупо, что именно это сразу запретили державы-победительницы Первой мировой войны. В Сен-Жерменском договоре (а на всякий случай еще раз в Версальском договоре с Германией) этот запрет на соединение был заложен. Не очень хорошее начало новой эры...

Межвоенный период. Не самое яркое событие в истории Австрии

То, что началось неоптимально, со временем не стало лучше. В начале 1920-х годов ситуация в Австрии еще больше ухудшилась. Вначале основные партии, по крайней мере, собирались вместе и каким-то образом сотрудничали. Все правительства до 1921 года представляли собой большие коалиции, в которых христианские социалисты и социал-демократы СДАП более или менее приходили к соглашению друг с другом. Но это вскоре закончилось. После 1921 года социал-демократы больше не были представлены ни в одном австрийском правительстве, несмотря на результаты их выборов, близкие к отметке в 40 процентов. Вместо этого Христианско-социальная партия сплотила вокруг себя все оставшиеся консервативные силы, просто чтобы не допустить красных к власти. Они, в свою очередь, освоились в столице и своим абсолютным большинством построили там «Красную Вену». Консерваторы в правительстве штата, левые в столице и мало контактов между ними. Но верите вы или нет:и здесь нижняя точка еще не достигнута.

Помимо растущей политической поляризации (о которой я собираюсь подробно поговорить в подкасте на этой неделе), два блока вскоре столкнулись друг с другом на улицах Австрии. Вскоре после окончания войны по всей стране были созданы так называемые «ополчения» — группы старых солдат и офицеров, которым явно не оставалось ничего другого, как объявить себя блюстителями порядка. Прежде чем вы это заметили, эти самопровозглашенные сотрудники правоохранительных органов уже преследовали коммунистов и всех, кого они считали коммунистами. Наконец, в 1923 году Социал-демократическая партия основала Республиканскую лигу защиты от этих ополченцев. Монополия государства на применение силы теперь превратилась в шутку. Различные военизированные формирования беспрепятственно маршировали по стране и все чаще нападали друг на друга.

Конечно, это была не единственная проблема. Экономика Австрии также долгое время находилась в упадке. Сооружения не были рассчитаны на такое маленькое государство, житница старой империи внезапно оказалась в Венгрии, крупнейшем промышленном центре Чехословакии. Как и в Германии, инфляция не заставила себя ждать. Успешно справиться с этой проблемой можно было только в начале 1925 года, взяв кредит у Лиги Наций (умеренно успешной предшественницы ООН) и введя новую валюту — шиллинг. Это даже принесло восстановление на несколько лет, в том числе и потому, что шиллинг оказался очень стабильным. После Великой депрессии 1929 года это, конечно, выявило бы и ее недостатки, но я предвижу. В середине 1920-х годов - можно подвести итог - демократическая система первой австрийской республики все больше находилась на Оаше, как мы бы сказали здесь совершенно небрежно.

Путь к диктатуре и корпоративному государству

За поляризацией последовало то, что обычно следует за такой поляризацией:радикализация одной или нескольких затронутых партий. Это можно было увидеть уже в христианских социал-социалистах конца 1920-х годов. Первоначально партия и ее самая важная фигура, многократный канцлер Игнац Зайпель, были еще вполне открыты для демократии. По крайней мере, он так утверждал тогда. Однако со временем все стало звучать совсем по-другому, и говорят, что последними словами Зайпеля на смертном одре были:«Ты должен стрелять!». Вот и все... В Австрии правую радикализацию сначала продвигали не христианские социалисты, а Хеймвер. В 1920-е годы эти организации приобретали все больше фашистских черт и хотя были тесно связаны с христианскими социалистами, во многих отношениях они были гораздо более радикальными, чем они. В 1930 году они официально отвернулись от парламентской демократии, приняв «Корнойбургскую клятву», и теперь потребовали автократического корпоративного государства, структурированного в соответствии с профессиональными группами. «Материнской партии» не потребовалось много времени, чтобы принять меры.

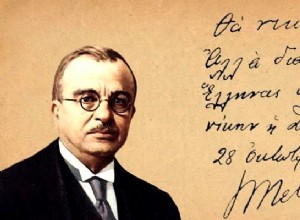

Это произошло при новом партийном лидере и канцлере Энгельберте Дольфусе. Весной 1933 года он воспользовался тупиковой ситуацией в парламенте, чтобы без дальнейших церемоний отключить его. Он применил силу полиции, чтобы помешать депутатам вернуться в дом, что не помешало ему затем охарактеризовать этот фарс как «самоубийство». Среди прочего, он запретил новые выборы, аргументируя это тем, что это может ограничить туризм в Австрии. Самое позднее с этого момента он правил, используя соответствующие законы, обезвредил суды страны и фактически смог править свободно. По крайней мере, если бы не социал-демократы и все более громкие национал-социалисты (с которыми у нас действительно было много общего, но разделение власти на самом деле не является консервативной политикой).

Дольфус, который в то время уже был известен как «Миллиметрних» из-за своего невпечатляющего роста, тем не менее приступил к преобразованию своего режима в «корпоративное государство», как и предполагал Хеймвер несколькими годами ранее. После отмены парламента Коммунистическая партия и нацисты были запрещены, и в конце концов в это пришлось поверить даже самой партии Дольфуса. Христианские социалы объединились в новую государственную партию — Отечественный фронт. Любой, кто сейчас проводит параллели с «Новой народной партией» Себастьяна Курца, делает это на свой страх и риск.

В феврале 1934 года режим наконец занялся «проблемой» социал-демократии. Правительство вдруг поставило перед собой задачу восстановить монополию государства на применение силы и принять меры против тайников с оружием Республиканской Лиги обороны (не то чтобы они мешали оружию Ополчения). Между Шуцбундом, армией и Хеймвером последовали дни боев, в конце которых Шуцбунд, а вместе с ним и Рабочая партия, легли на землю. 1 мая (не совсем случайно) последовала правовая основа нового государства:майская конституция, которая окончательно очистила демократию в Австрии. Теперь ничто не мешало созданию авторитарного корпоративного государства. Ну, за исключением, пожалуй, того факта, что всего несколько месяцев спустя Энгельберт Дольфус был убит нацистами. Но что ему вообще следовало делать? Вы также не можете путать людей. Сказать им, что теперь и социалисты, и нацисты являются врагами государства... Это было бы перебором. Преемник канцлера Курт Шушниг пытался сохранить эту странную конструкцию «корпоративного государства Австрия» в течение почти четырех лет. Как известно, в конце театра произошла «связь». Руководство корпоративного государства снова увидело себя в концентрационном лагере вместе с заключенными в тюрьму социалистами. Иногда история знает иронию.

Кстати, подкаст на этой неделе посвящен тому, почему нас по-прежнему должна интересовать тема корпоративного государства в Австрии сегодня. Там я подробно говорю о пути Дольфуса и Шушнига к австрофашизму. Когда я смотрю на корни поляризации и милитаризации 1920-х годов, это, возможно, вас не удивляет:кое-что из этого происходит и сегодня, во многом таким же образом. Достаточно взглянуть в сторону Польши. Слушай!